2024年12月11日,极越CEO夏一平发布了内部信,宣布公司进入“创业的2.0阶段”,这一措辞实则意味着极越汽车将进行大规模的业务调整,甚至面临停摆的风险。

根据公开报道,极越的员工虽然在11月的工资已经到账,但11月和12月的社保将需要员工自行缴纳。

除了极少数员工被留下维持业务外,其余员工面临着两种选择:一是选择离职,领取N+1的补偿,二是选择留下来,但12月起薪资无法发放,需自费上班。

这一消息无疑震动了整个新能源汽车行业,曾经作为一个备受期待的新能源车企,极越的迅速衰退让人唏嘘不已,究竟是什么原因导致这家的企业走到了这一步?

01 销量低迷与资金链紧张

尽管中国新能源汽车行业整体增长强劲,年产量首次突破1000万辆,但极越汽车依然面临严峻的生死考验。

极越汽车的销售困境

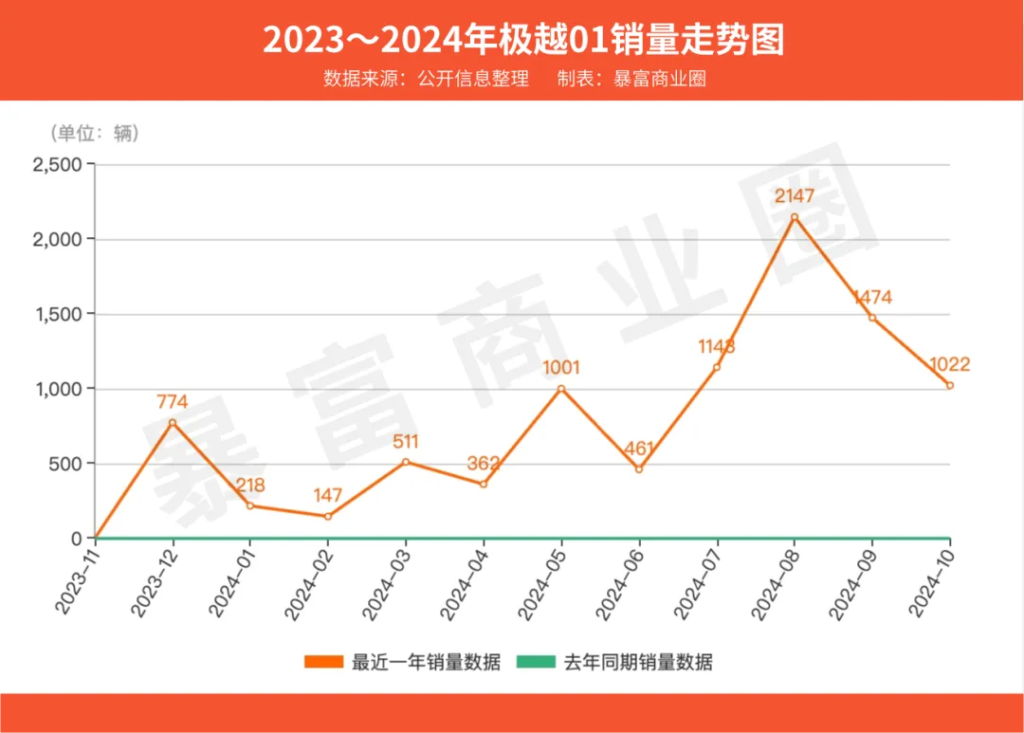

极越01的销量始终未能突破市场预期。根据公开数据显示,2023年10月极越01上市后的首个月销量仅为200辆左右,虽然在2024年有所增长,但始终未能突破大规模销售的瓶颈。

到2024年11月,极越汽车总共售出了1932辆新车,远未达到主流品牌月销万辆的水平。这一销量差距,让极越面临着巨大的市场压力。

根据行业数据,2023年中国新能源汽车市场中,只有特斯拉、比亚迪和理想汽车实现盈利,充分反映出尽管市场规模庞大,竞争依然异常激烈。

在这种背景下,极越的增长显得非常乏力,难以与行业巨头形成有效竞争。

产品设计与技术问题

极越汽车的产品设计始终存在较大的争议,尤其是在极越01这一款核心车型上。

极越01采用的无门把手设计、屏幕换挡、方向盘按键转向灯设计、U型方向盘等创新设计,虽然具备技术上的突破,但从消费者的实际反馈来看,这些设计并不符合大众的使用习惯和审美标准。

因此,这款车未能在市场中引起足够的反响,导致其销售表现始终未能达到预期。

此外,极越虽然宣称其智能驾驶技术在行业中处于领先地位,但从实际的销售数据来看,消费者似乎并不愿意为这些“领先”技术买单。

智能化技术是现代汽车竞争的重要组成部分,但如果这些技术未能在消费者体验中带来显著提升,最终并不会转化为市场竞争力。

品牌营销与市场认知

品牌营销的不足也是极越面临的一大难题。CEO夏一平曾试图通过短视频和直播等方式提升品牌知名度,然而,由于个人流量和影响力的局限,这些营销手段并未产生预期效果。

与特斯拉的马斯克、蔚来的李斌等行业知名人物相比,夏一平的知名度和号召力远远不足,这使得极越难以在品牌营销上形成有效突破。

尽管极越在技术和产品设计上有所创新,但缺乏强有力的市场推广和品牌背书,最终导致消费者对其产品认知度的不足。

定价策略与市场定位

极越01作为一款中大型纯电SUV,定价在21.99万至30.99万元之间。在产品竞争力相对不足的情况下,这一价格区间显得颇为尴尬。

据报道,特斯拉(Tesla)投资者关系主管Travis Axelrod表示,特斯拉将在2025年上半年推出平价车型Model Q,预计中国售价约为14万元人民币。

在国内市场,同类电动SUV车型已经覆盖了多个价格区间,尤其是比亚迪和理想等品牌推出的同类车型,凭借强大的性价比和丰富的产品矩阵,极越的定价显得缺乏竞争力。

02 股东撤资与资金链危机

极越汽车的股东撤资无疑是这一危机的核心原因之一,极越吸引了大量的风险投资和资本注入,但由于公司业绩不达预期,股东的信心开始动摇。

这一现象并非突然发生,而是经过一段时间的酝酿。早在2023年末,极越的股东们就开始对公司未来发展方向提出质疑,尤其是在市场份额难以突破和销量增长乏力的背景下,股东的信心逐渐动摇

据内部人士透露,百度在2024 年 10月对极越调查后,决定不再继续投入,提出撤资。

据悉,极越汽车曾尝试融资,吸引战略投资者或进行公开募资,但由于股东撤资和公司财务状况不明朗,融资计划始终未能顺利进行。

随着股东撤资和资金链断裂,极越的生产线停滞,新车交付进度被打乱,零部件供应商失去信心,员工士气低迷。这一情况直接导致了公司资金链断裂,继而引发了系列问题。

03 新能源汽车行业的生死考验

中国新能源汽车市场的发展正在加速,2024年11月,中国的年产量首次突破1000万辆大关,成为全球最大的新能源汽车市场。

然而,这一看似繁荣的市场背后,竞争却异常激烈,尤其是在中高端电动汽车领域,只有特斯拉、比亚迪和理想等头部企业能够实现盈利,其他品牌在这种激烈的竞争中很难生存。

极越的困境或许只是行业整体竞争加剧的缩影。

在众多新能源汽车品牌中,谁能杀出重围,仍是一个悬而未决的问题。