大米价格暴涨,日本如今在粮食问题上又陷入了困境。

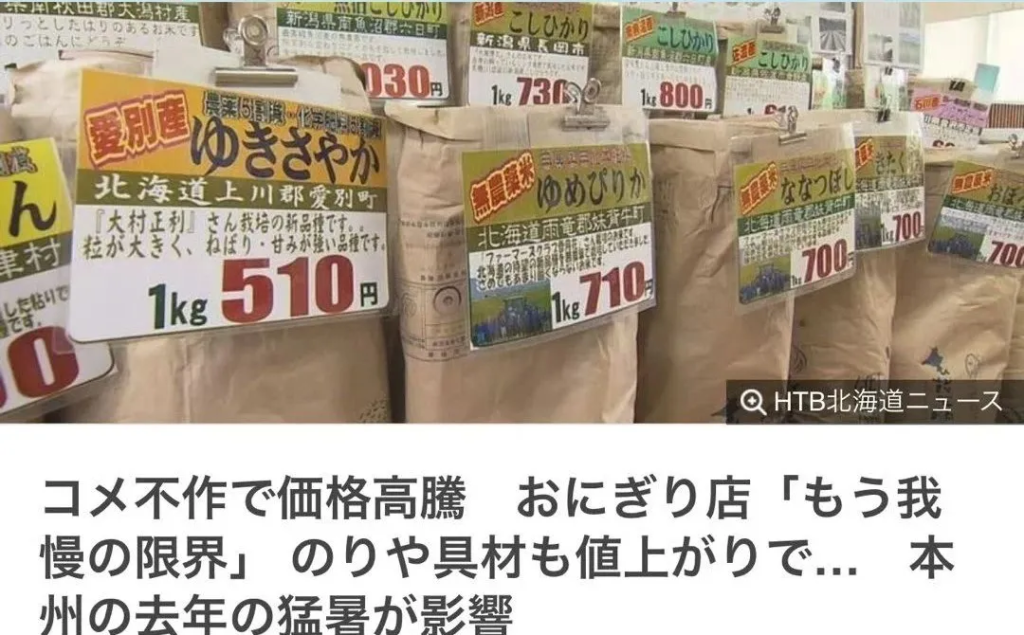

一家日本媒体在北海道地区拍摄的真实画面显示,专门卖大米的店铺里,包装普遍为一公斤重的大米,价格却卖到了500日元、700日元、800日元,甚至还有1000日元的。这意味着在日本,现在要花50元人民币才能买到一公斤大米,而这个价格几乎是我们的10倍。

HTB北海道6月18日报道截图

对于经常买菜做饭的人来说,这样的高价令人咋舌。要是花500元才能买到一袋米,恐怕大家都会抱怨不已。

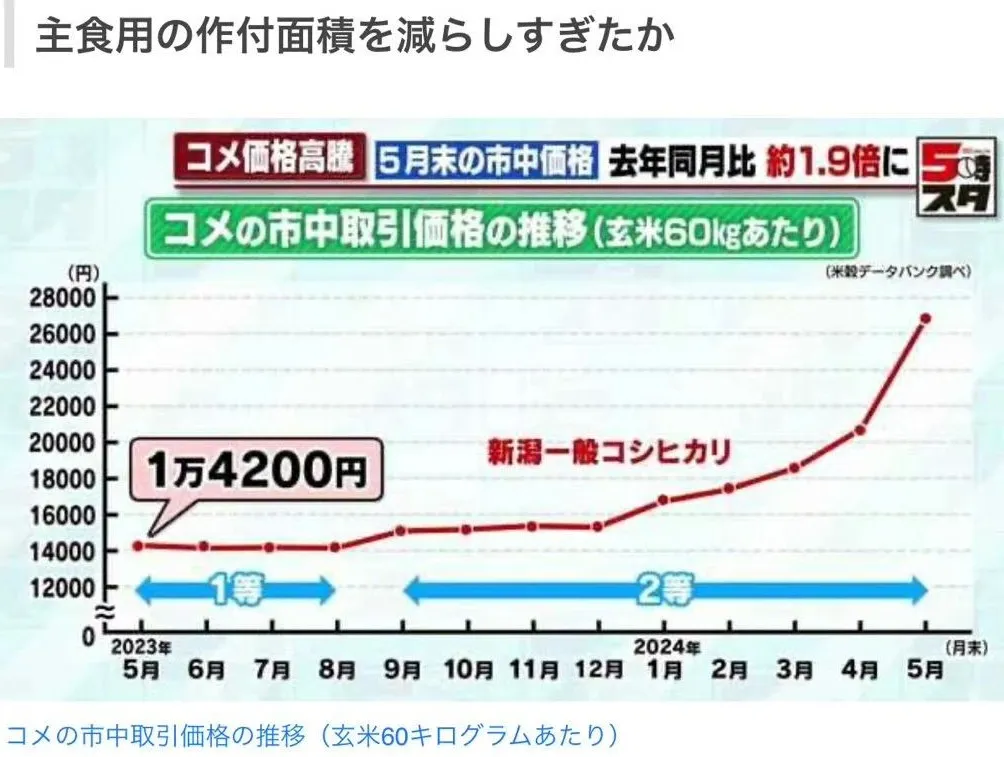

造成日本大米价格高涨的真正原因,主要是去年夏天该国遭遇了极端高温气候,农业受损严重,产量大幅减少。从日本的大米价格走势来看,相比去年已经翻了190%。可能有人会认为,日本本地大米涨价无所谓,直接进口泰国、越南的大米就行。然而,真正的麻烦正是由进口引发的蝴蝶效应。

大米涨价,日本陷入粮食困境

今年以来,日元在国际上的汇率可以说是一落千丈,连续不断地疯狂贬值。而货币贬值意味着日本的钱变得不值钱了,如果想在国际上购买相同品质、相同数量的大米,日本就得比以往多花一大笔日元。

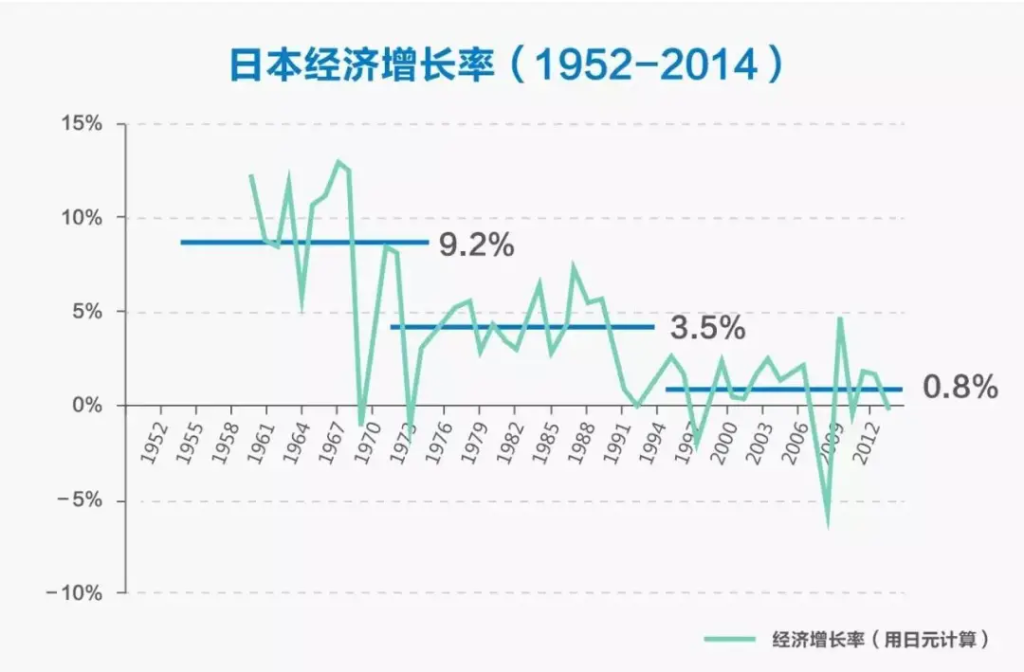

放在10年前、20年前,这对于日本来说或许不算问题,彼时他们的手机、汽车、电子产品等畅销全球,通过工业技术在全世界换取资源,一辆汽车运到东南亚去换50吨大米也不为过,当地人甚至还觉得占了便宜。

可如今,随着日元大幅贬值,他们出口相同的产品,却只能获得以往70%甚至一半的收入,这就是汇率变动带来的连锁反应,也是日本经济当前面临的重大问题之一。

2023年~2024年日本大米每公斤价格

日本自身没有但又不可或缺的资源众多,粮食、汽油、金属等在全世界的价格越来越贵,而曾经的优势产业却在不断爆出数据造假等丑闻,日本品牌正在让出市场份额,巅峰不再。

然而,日本粮食自给率仍持续处于低位。据日本农林水产省2023年5月发布的数据,按食物热量计算,2022财年日本的粮食自给率为38%,与上一财年基本持平,处于历史较低水平;按生产额计算,2022财年日本的粮食自给率为58%,较上一财年下降5个百分点,系1965财年以来最低值。

其粮食自给率持续低位的原因包括:小麦和大豆的单位面积产量下降、鱼类捕获量减少;俄乌冲突导致全球谷物和燃料价格上涨,再加上日元贬值使得进口价格上涨,从而压低了粮食自给率;日本耕地面积有限,种子、化肥大多依赖进口等。

日本粮食自给率采取的是“卡路里基准”计算方式,即国民一人一天需要的国产热量除以国民一人一天的供给热量再乘以 100。

尽管日本一直努力保障大米的供应,实现了 100%的大米自给自足,但在其他农产品方面,自给率却相当低。例如,大豆、小麦的自给率只有 7%和 14%,食用油更是高达 97%依赖进口。

与其他国家相比,日本的粮食自给率在全球主要经济体中处于垫底水平。像法国、阿根廷、澳大利亚、美国等国家的粮食自给率都超过 100%,而中国的自给率也达到了 70%左右。

多方因素,造成日本粮食自给率低

造成日本粮食自给率低的原因是多方面的。首先,日本是一个岛国,国土大部分被山体覆盖,耕地面积有限,人均耕地面积只有 0.45 亩(约 0.03 公顷),还不足中国的二分之一。

这导致了农产品总产量受限,单位产量也受到影响。例如,日本农地平均管理面积为 2.99 公顷,而美国为 178 公顷、法国 58.7 公顷、澳洲 4477 公顷。这种差距决定了日本农业无法像美国、澳大利亚那样进行大规模机械化生产。

其次,日本农业在经济体系中的地位较低,农民纯收入不高,很大一部分要靠政府发放的农业补贴。这使得农村年轻人大量外流,农业生产后继无人。1995 年日本还有 400 多万农业人口,到如今已不足 170 万,其中 60 岁以上占 75%,70 岁以上占 50%

据日本政府预计,到 2035 年,日本农业人口将比 2018 年再减少一半,85 岁左右的老人将成为农业人口的主力军,这无疑给农业发展带来了巨大挑战。

日本经济增长率(1952~2014)

从历史角度来看,日本的粮食自给率自 20 世纪 60 年代开始整体呈下降趋势,近 20 年来一直徘徊在 38%左右。而近年来,外部环境的变化给日本的粮食供应带来了新的挑战。新冠疫情、极端天气以及俄乌冲突等因素,威胁着全球的粮食生产与供应。

俄罗斯化肥对全球粮食生产有着重要意义,由于日本参与对俄制裁,导致其出现了化肥危机,不得不从摩洛哥、加拿大等地寻找替代品。粮食危机对日本经济产生了多方面的负面影响。

首先,进口粮食价格的上涨直接增加了家庭和企业的支出,导致生活成本和生产成本上升。消费者可能会减少其他方面的消费,从而对整体经济需求产生抑制作用。

其次,日元贬值使得进口原材料和能源的成本上升,这不仅影响了相关产业的利润,也可能削弱了一些产业的国际竞争力。对于依赖进口粮食和资源的日本来说,粮食自给率的不足进一步加剧了经济的不稳定性。

此外,为了保障粮食供应,日本可能需要投入更多的资金用于进口,这可能会对财政状况造成压力,影响其他领域的投资和发展。

全球粮食危机一旦爆发,日本必然会受到波及。在饮食习惯方面,几十年来日本国民的饮食逐渐西化,大米、鱼类的消费量减少,而面包、肉类的消费量大幅增加。

粮食危机,日本经济应对措施

日本人均年大米消费量只有 50 多公斤,比半个多世纪前减少了一半以上;反之,肉类消费量增加了 5 倍,牛奶增加了 4 倍,食用油增加了 3 倍。

为了满足这种饮食需求的变化,日本不得不增加对小麦、肉类等的进口,这进一步加剧了其粮食自给率的下降。在过往的历史中,日本曾有过相关的教训。

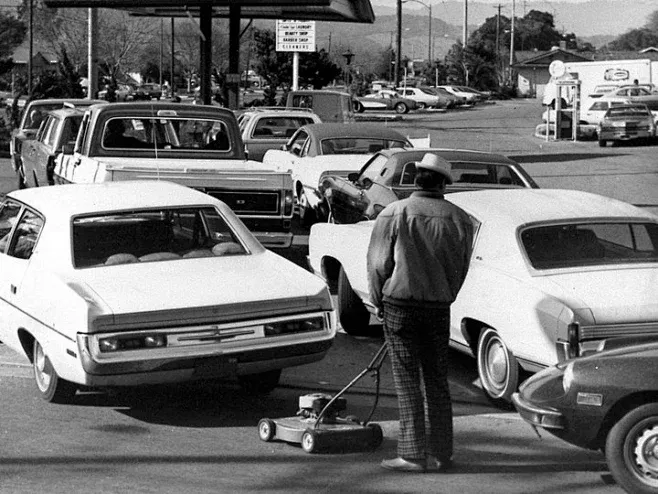

二战后,日本在美国的粮食保护伞下,度过了一段相对稳定的时期。然而,1973 年第一次石油危机爆发时,美国遭遇干旱,紧急采取了禁止谷物出口的政策以稳定国内物价,这让严重依赖美国粮食的日本吃了大亏,超市里米价和物价飞涨,这场危机甚至被认为打断了当时日本经济的起飞期。

美国70年代石油危机加油站等待排队

此后,日本开始积极实行海外屯田,通过租赁等方式在巴西、非洲等地购买了大量专供日本的“屯田”,以解决自身的粮食安全难题。1999年,日本颁布了新的《农业基本法》,将粮食安全纳入农业政策的监测范围之内。2001年,日本政府又颁布了《农业基本法实施规划》,进一步巩固对海外农业的支持。

面对粮食安全问题,日本政府采取了一系列措施来保证粮食供应。为应对可能出现的粮食危机,日本农林水产省已开始讨论制定能命令农户和民间企业提高农产品产量的制度,并计划将其写入《粮食、农业、农村基本法》。

在紧急情况下,日本政府可能会考虑命令花农种植水稻或土豆,并实行粮食价格控制和配给制度。

从日本的情况能看出,科技、工业、制造业决定国家上限和天花板高度,但关键时刻。

真正保命的是货币、粮食和资源,而粮食安全,不仅仅是一个国家的问题,而是关乎全人类福祉的重大挑战